民間企業における障害者の法定雇用率は、2021年3月より2.3%に引き上がり、2026年度までに2.7%へ引き上げる方針が発表されています。今後も時勢に従って、更なる引き上げが予想されます。

求められる要件が変われば、企業が取るべき対策も自ずと変わってきます。では、障害者雇用においては現在どのような課題があり、今後それらはどのように変化し、どのような対応をしていくべきなのでしょうか。

そこで本記事では、民間企業や障害種別の雇用状況や傾向について、厚生労働省などが発表しているデータをもとに紹介し、障害者雇用の現状と課題、企業が取るべき対策について解説していきます。

- 目次

-

民間企業における障害者雇用数(就労中の障害者数)

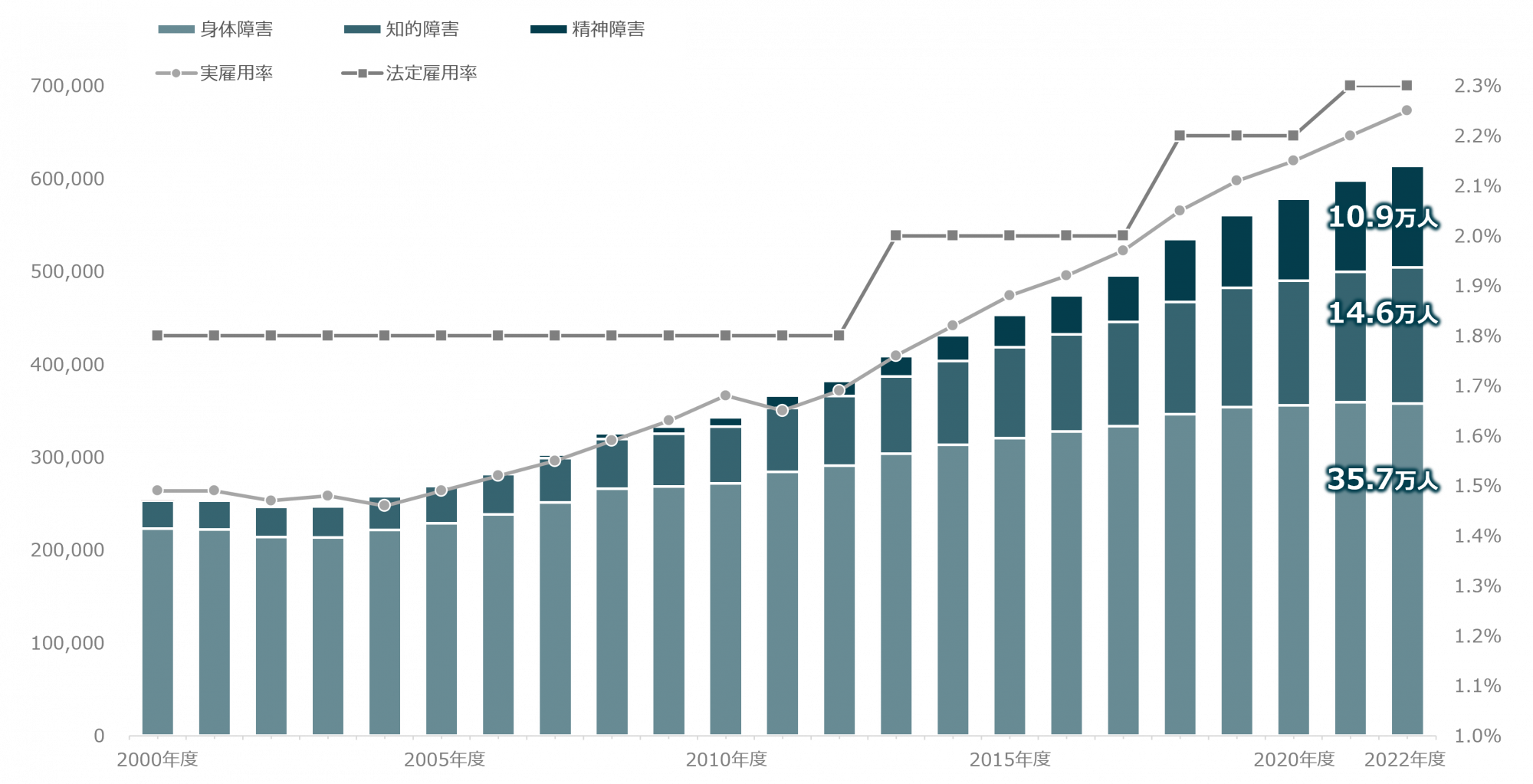

厚生労働省が2022年12月に発表した「令和4年 障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業の障害者雇用数(現在企業に雇用されている障害者の人数)は613,958.0人(対前年比+2.7% 16,172.0人増加)、実雇用率は2.25%(同+0.05ポイント)となり、過去最高を更新しました。

障害別で見てみると、身体障害者は357,767.5人(対前年比0.4%減)、知的障害者は146,426.0人(同4.1%増)、精神障害者は109,764.5人(同11.9%増)で、特に精神障害者の伸び率が高くなっています。

民間企業における障害者の雇用状況

出典:厚生労働省 各年度「障害者雇用状況の集計結果」を集計

なお、法定雇用率を達成した企業の割合は48.3%となっており、前年と比べて1.3%増えていますが、半数は達成できていないという状況です。

障害別の新規求職申込・就職件数の変遷と傾向

| 2011年度(平成23年度) | 2021年度(令和3年度) | |||

|---|---|---|---|---|

| 新規求職申込件数 | 就職件数 | 新規求職申込件数 | 就職件数 | |

| 全体 | 148,358 | 59,367 | 223,985 | 96,180 |

| 身体障害者 | 67,379 | 24,864 | 58,033 | 20,829 |

| 知的障害者 | 27,748 | 14,327 | 34,651 | 19,957 |

| 精神障害者 | 48,777 | 18,845 | 108,251 | 45,885 |

出典:厚生労働省「令和3年 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」

この図は、厚生労働省が2022年6月に発表した「令和3年度 障害者の職業紹介状況等」を基に、障害者の新規求職申込件数と就職件数を2011年度と2021年度で比較しまとめたものです。

新規求職申込数および障害者の就職件数は、この10年間で大きく増加する結果となりました。

障害別でみると、これまでの障害者雇用で主力だった身体障害者の件数は依然として多いものの、減少していることがわかります。一方、精神障害者は、2018年4月より雇用義務の対象となったことや、認知度が高まり受診への抵抗感が薄れ手帳(精神障害者保健福祉手帳)の所持者数が増加していると推定されることから、件数の増加傾向が続いています。さらに今後の法定雇用率の引き上げに伴い、精神障害者の求職者申込件数・就職件数の増加は続くとみられています。

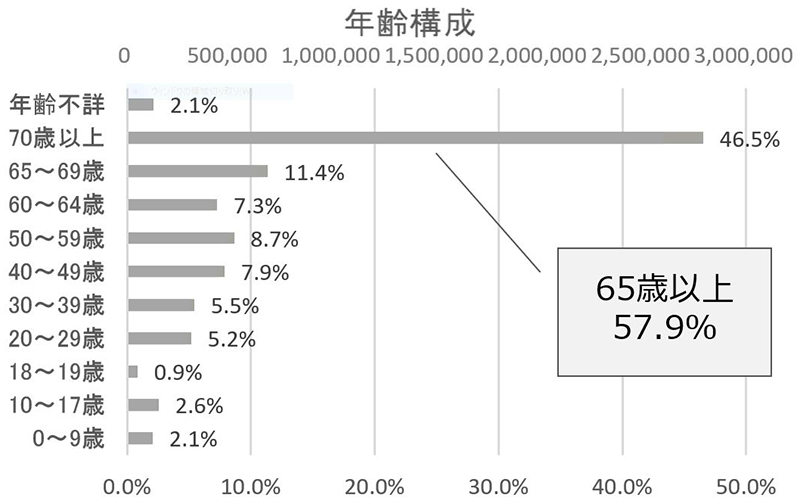

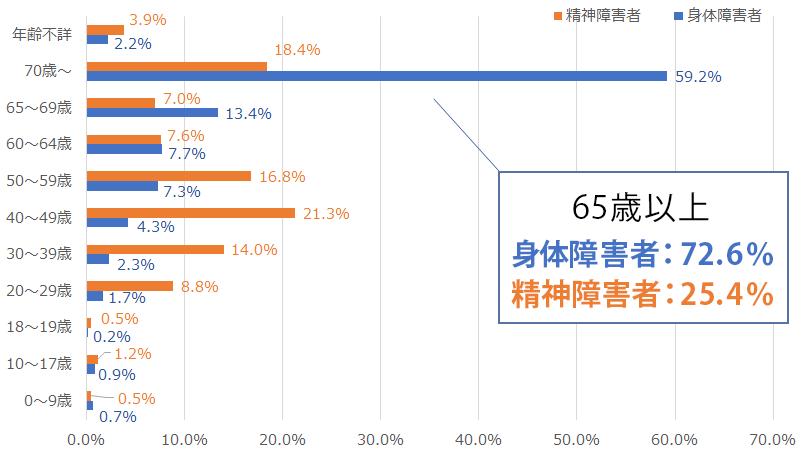

障害種別の年齢構成を見ると、身体障害者は6割弱が65歳以上であり、高齢化が進んでいることから、労働市場における実数と構成比も縮小していくでしょう。若手の、業務スキルの高い身体障害者を採用したいというニーズは依然として高いですが、各社の採用ターゲットが集中することで、今後は雇用がさらに難しくなることが予想されます。

一方、精神障害者(発達障害者を含む)は、上に述べた通り、認知の広がりや手帳所持者の増加によって20代から30代の若手層、40~50代の層が多くなっています。また、2005年4月から発達障害者支援法が施行、2016年に改正されたことにより、発達障害者の社会参加の促進や支援体制の整備への意識が高まっています。

身体障害者の高齢化、精神・発達障害の増加に伴い、今後は、精神障害者をはじめ、これまで採用してこなかった層の雇用が増加すると考えられます。

障害者の年齢構成

身体障害者と精神障害者の年齢構成比較

出典:厚生労働省発表「平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)結果

障害者雇用における大企業と中小企業の雇用格差と、今後の展望

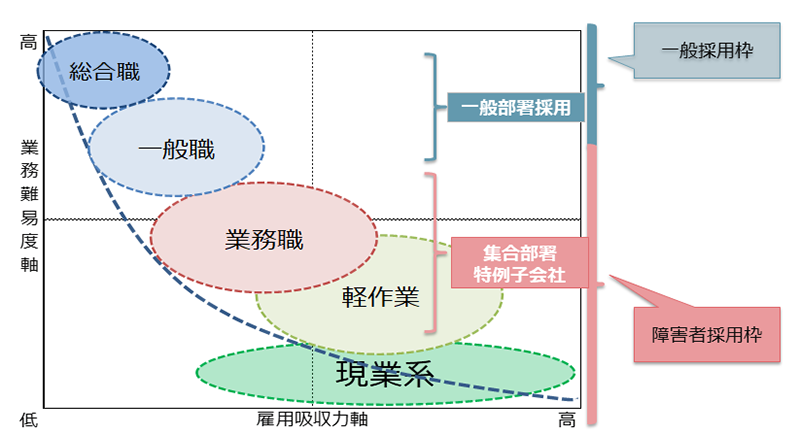

民間企業での雇用モデルについて、下の分布で考えてみます。縦の軸が「業務難易度」で、上に行くほど障害者にとって難易度が高く、下に行くほど難易度は下がります。横の軸は「雇用吸収度」で、右に行くほど吸収度が高く(多くの障害者を雇用できる)なります。

大企業と中小企業の障害者雇用率には大きな開きがある

障害者を多く雇用することが求められる大企業は、集合部署や特例子会社で集合雇用し、多様な職種、職域の開発や、標準制度とは異なる独自の人事制度の制定を行うことが多くみられます。一方で中小企業は、事務センターなどの集合部署または一般部署で補助職やアシスタント業務を担当し、標準制度または一部下方拡大した人事制度で雇用することが多くみられます。

そのため、大企業の実雇用率は法定雇用率を上回る一方、中小企業は下回っている状態が続いています。また、障害者の雇用数が0人である企業も、常用雇用労働者300人未満の企業が大半を占めています。さらに、従業員数1,000人以上の企業と1,000人未満の企業を比較すると、雇用人数では半々ですが、企業数に約30倍の差があることが分かっています。

これらのことから、障害者雇用の拡大は大企業や、一定以上の規模をもつ企業がこれまで牽引してきたことが伺えます。

大企業は、組織的な受け入れ体制が整い、まとまった人数の障害者を雇用できますが、ほとんどの中小企業は限られた職場環境で最低1人から数人を雇用しなければならない状況です。

企業それぞれの努力だけでは解決しがたいのが現実であり、視点を変えた解決法が模索されはじめています。

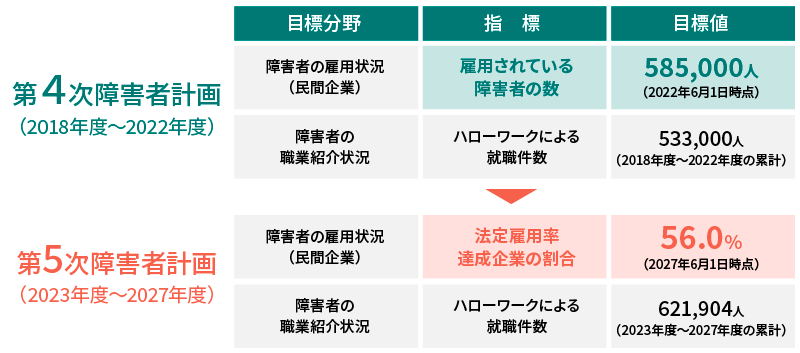

今後、障害者雇用の指標が「量」から「割合」へ

大企業と中小企業の雇用格差や中小企業における障害者雇用の促進については、国・行政側も課題を感じており、様々な対策を講じています。例えば、2023年度から始動する「第5次障害者計画」においては、これまで「雇用量(雇用されている障害者の数)」だった数値目標が、「法定雇用率達成企業の割合」に置き換えられています。この計画に伴い、今後は障害者の「雇用量」ではなく「割合」を指標として、法定雇用率未達成企業への指導や、支援体制の強化が予想されます。

企業向けの障害者雇用支援も拡大・強化される

中小企業等の障害者雇用の確保・促進や質の高い雇用のため、厚生労働省の労働政策審議会障害者雇用分科会において、以下のような支援強化が協議されており、2024年4月からの実施が検討されています。

・障害者雇用相談援助助成金(仮称)

… 雇入れに必要な、一連の雇用管理に対する相談援助を行う事業者への助成

・中高年齢等障害者職場適応助成金(仮称)

… 加齢により職場への適応が困難になった人への能力開発や、業務の遂行に必要な支援への助成

・障害者介助等助成金、職場適応援助者(ジョブコーチ)助成金などの既存助成金の拡充

など

さらに助成金の拡充に伴い、障害者雇用ゼロ企業等に対し、ハローワークが地域障害者職業センター等、関係機関と連携し、チーム支援を実施することも指示されています。

現在の障害者雇用状況から見た母集団規模と、今後の障害者雇用数の見込み

上昇した法定雇用率を実現するために、民間企業ではどれくらいの人数を雇用する必要があるのでしょうか。厚生労働省が発表したデータをもとに弊社が推計したところ、2.3%の実現には15.1万ポイント、14.3万人の雇用増加が必要であるとみています。

また、2023年度は2.3%で据え置きの法定雇用率ですが、2024年度からは2.5%、2026年度からは2.7%と段階的に引き上げられる見込みです。その場合、「障害者の雇用義務」が発生する企業の範囲も拡大し、法定雇用率が2.5%の場合は従業員規模が40名以上の企業、2.7%の場合は37.5名以上の企業に障害者の雇用義務が発生します。そのため今後は特に、中小企業での障害者雇用数の拡大への取り組みが必要になることは、間違いないでしょう。

しかしながら、現在、各企業が主な採用対象者と考えている層を母集団化できる規模は約13万人程度で、現行雇用率2.3%の実現推計値である14.3万人を下回るのではないかと考えられます。 (※ハローワーク経由で12.4万人+有料職業紹介やその他で約7千人、合計13.1万人雇用率の上昇で新たに雇用しなければならない障害者数(2.3%で14.3万人)を勘案すると採用母集団と必要雇用数が逆転することも推計され、母集団の不足状態が推測されます。)

現在の障害者雇用の状況から考えられる母集団規模と、今後も続く法定雇用率の引き上げに伴い、従来の雇用してきた層や、採用の対象としてきた層からの拡大は急務であると言えるでしょう。多様な人材の獲得や育成のためにも、企業での障害者雇用対策の見直しが迫られています。

まとめ:企業にとって必要な障害者雇用の対策は

今後、企業が障害者雇用を進めるにあたって、どのような対策が必要になるのでしょうか。

2011年度時点では、障害者の「新規就職件数」の半数近くを占めていたのは、身体障害者でした。しかし2021年度の最新データでは、精神障害者の「新規就職件数」が急増し、過半数を占めています。つまり、新規採用する障害者の層が変わってきつつあるということです。

これまで雇用してきた層の採用が難しくなり、雇用を広げる必要がある今、採用したい人材から選ばれる存在となること、これまで採用してこなかった人材を雇用し活用できる組織作りが必要になるでしょう。

既に法定雇用率を達成している企業も、これから雇用を進める企業も、主に以下の4つを考え、取り組んでいくことが大切です。

多様な障害種別の方を受け入れるための意識改革

障害者雇用=「法定雇用率を達成するための雇用」から、身体・知的・精神(発達)の枠組みに捉われず、「多様な人を戦力として活用するための雇用」へ意識を改革するための研修や、啓発活動の実施など

これまでとは違う職種・職域で採用するための準備

間接業務である単純作業やライン作業だけでなく、障害特性を活かした収益に貢献する業務の創出や、職域拡大の検討・実行など

採用方法の見直し・再整備

採用時に、応募者の能力を適切に評価するための合理的配慮の実施、配慮に必要な設備や体制の導入など

受入体制の見直し・再整備

応募者の能力や適性を考慮した配置や、能力向上のための教育訓練の実施、障害特性を踏まえた相談や指導、援助ができる体制整備など

国も障害者雇用に対する課題は認識しており、企業の障害者雇用に対する支援強化も検討されています。新設される助成金や支援の内容を参照し、自社の障害者雇用に役立てられるかどうかを確認しましょう。